こんにちは、「ストーマライフなび」管理人のわるたーです。

みなさんは、ストーマにも色々な種類があるって知っていますか?

正直に言うと、私はオストメイトになるまでストーマについてほとんど知りませんでした。でも実際に手術を受け、オストメイトになってから「ストーマの処理はどうしたらいいんだろう?」とか「気を付けないといけない食べ物はあるのかな?」といった疑問を調べるうちに、ストーマにも色々な種類があり、ストーマによって生活の中で気をつけることやケアの方法が違うことを知りました。

この記事では、私が調べて知ったストーマの種類や特徴をわかりやすく解説したいと思います。

ストーマの種類

ストーマには大きく分けて2種類あります。 ひとつは、尿を排出するための尿路ストーマ(人工膀胱)、もうひとつは便を排出するための消化管ストーマ(人工肛門)です。

尿路ストーマ(ウロストミー)

主に膀胱がんや尿管がんの治療で膀胱や尿道を切除した場合、あるいは病気や事故で膀胱の機能が十分に働かなくなったときにつくられる排泄口で、そこから尿を体の外に出します。

尿路ストーマは「ウロストミー」とも呼ばれ、大きく分けると次の2つの方法があります。

① 回腸導管(かいちょうどうかん)

- 小腸(回腸)の一部を切り取って、尿の通り道として使う方法です。

- 切り離した部分(導管)の一方に尿管をつなぎ、もう一方をお腹に出して尿の排泄口とします。

- 尿は常に出るため、専用の袋(パウチ)で集める必要があります。

② 尿管皮膚瘻(にょうかんひふろう)

- 左右の尿管を直接お腹の外に出して、排泄口にする方法です。

- 回腸導管よりも手術がシンプルで体への負担が少なく、高齢の方や体力に不安のある方に選ばれることがあります。

- こちらも尿が常に出るため、パウチでの管理が必要です。

消化器ストーマ

大腸がんや直腸がん、潰瘍性大腸炎、クローン病など腸の病気で腸を切除した場合や、手術のあとで腸を一時的に休ませたいときにつくられます。

大きく分けると、

- 小腸(回腸)につくられる イレオストミー(回腸ストーマ)

- 大腸(結腸)につくられる コロストミー(結腸ストーマ)

の2種類があります。

ストーマがどの位置にあるかによって、便の状態が変わります。小腸に近いと水っぽく、肛門に近いほど固形に近づきます。これはストーマケアに関わってくる、とても大切な特徴です。

それぞれの消化器ストーマの種類と特徴を、もう少し詳しく見ていきましょう。

消化器ストーマの種類と特徴

ここでは、「イレオストミー(回腸ストーマ)」と「コロストミー(結腸ストーマ)」について、便の性状や生活で気をつけたいポイントを分かりやすくご紹介します。ご自身のストーマのタイプを知ることで、日々のケアや食生活の工夫にも役立ちます。

イレオストミー(回腸ストーマ)

小腸(回腸)につくられるストーマです。小腸はまだ水分を十分に吸収する前の段階なので、便は水っぽく下痢に近い状態になります。また、消化酵素を多く含むため、皮膚への刺激が強いのが特徴です。

さらに小腸は腸管が細いため、食べ物が詰まりやすいという注意点もあります。例えば、食物繊維の多い野菜や、よく噛まずに食べたものが原因で、便の流れが滞り腸閉塞(腸が詰まる病気)につながることがあります。そのため、食べ物の種類や量、そしてよく噛んで食べることがとても大切です。また、水分不足になりやすいため、こまめに水分補給を心がける必要もあります。

コロストミー(結腸ストーマ)

大腸(結腸)につくられるストーマです。大腸は便から水分を吸収する働きがあるため、ストーマがつくられる場所によって便の硬さが変わってきます。肛門に近い位置に造られたストーマほど、便は固形に近づきます。逆に大腸の上の方(小腸側)につくられた場合は、水分が多くやわらかい便になります。

便が固形に近い場合は、排便のリズムが整いやすいため、装具の交換回数も少なくて済むことがあります。

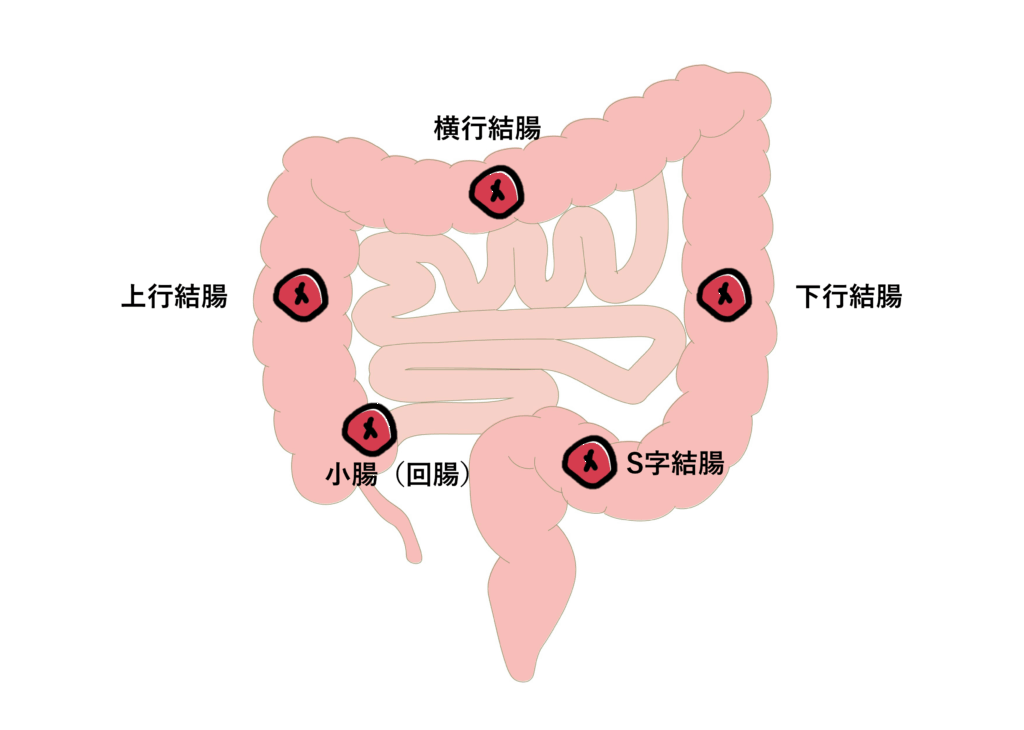

ストーマの位置と便の性状

以下に、ストーマがつくられる位置と便の状態をまとめました。ストーマの特徴を知る目安としてご覧ください。

| 分類 | 部位 | 位置 | 便の状態 |

|---|---|---|---|

| イレオストミー | 小腸(回腸) | 右腹部 | 水様〜下痢状 |

| コロストミー | 上行結腸 | 右腹部 | 水様~泥状 |

| コロストミー | 横行結腸 | 腹部中央 | 泥状~軟便 |

| コロストミー | 下行結腸 | 左腹部 | 軟便~固定便 |

| コロストミー | S状結腸 | 左腹部 | 軟便~固形便 |

おわりに

今回は、ストーマの種類と特徴についてご紹介しました。ストーマの位置や種類を知ることは、日々の生活やケアをよりスムーズにするための大切なポイントです。これからストーマをつくられる方や、すでにオストメイトとして生活している方も、自分のストーマの特徴を理解し、快適に過ごせる工夫を少しずつ見つけていけるといいですね。 少しでもこの記事が、皆さんのストーマライフの参考になれば嬉しいです。

コメント